当旗舰手机越来越“烫”,我们已经不再满足于表面性能跑分,而开始认真思考一个更现实的问题——芯片再强,热压不住也白搭。

这一次,华为Mate80系列可能要放大招了。主动风扇+微泵液冷的“双轨并行”散热架构曝光后,不少人直呼:这是要把手机当笔记本来做?

但冷静下来一看,背后的技术思路,其实不只是“堆料”,更是华为在极限空间里走出的另一种思考。

主动风扇:真旗舰敢上场,但空间真的是问题

先说主动散热风扇这个事儿。过去我们确实见过一些游戏手机在用,但在影像旗舰里头,基本没谁敢尝试。为啥?简单粗暴:占地方。

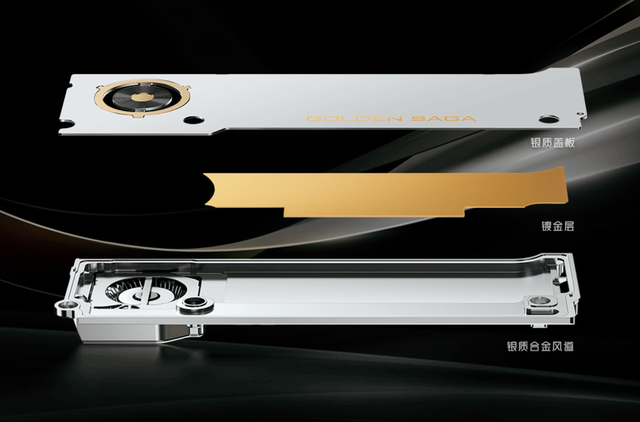

有博主爆料,Mate80这次不是简单塞个小风扇进去,而是直接把风扇模组横向铺满整个中框宽度,再配合金属中框+灌胶密封,不仅大面积散热,还解决了风扇带来的防水难题。

听起来确实猛,但代价呢?显而易见。

后摄空间被压缩。

特别是像Mate系列这种一直强调大底主摄、多摄协同和复杂光学的高端定位来说,想兼顾这些真的难。

你想想,要是放弃潜望镜头、缩减传感器尺寸,那还怎么对标友商旗舰?而且风扇再强,它也不是无敌的,除了占空间,它运行时的噪音和振动对高端体验也构成挑战。

所以现在问题来了:Mate系列,愿不愿意为了压住热量,牺牲它赖以成名的影像配置?

微泵液冷:更安静,更灵活,但也不是万能解法

相比风扇这条路,**微泵液冷看起来更“文静”。**本质上,它是通过微型泵推动冷却液在密封回路里流动,把热从SoC传导到更大的机身金属区域去释放。

最大优点有两个:

它不占用主摄空间。扁平的冷却管路可以灵活绕开相机、电池等核心模块,排布上比风扇自由太多了。

它没声音。对高端用户来说,这个静音体验非常重要,尤其是商务使用或影音场景。

但问题也摆在那儿——它的散热上限,天花板太明显。毕竟泵的功率有限,液体循环速度也受限,加上结构复杂、长时间使用的密封性和寿命都是难题。

尤其是面对即将到来的麒麟9030这种大功耗芯片,微泵能不能稳住持续高负载(比如游戏、高刷视频、5G多任务)下的温度,真的不好说。

所以,微泵液冷虽然更优雅,但在压榨极限性能时,可能还是不如风扇来得直接有效。

华为为什么要“两条腿走路”?

很简单:现在的手机不再是单点决胜,而是系统博弈。芯片更强了,发热更猛了,影像要顶,续航也要卷,这些东西背后全指向一个问题——散热能不能兜住?

华为选择“双轨制”策略,其实是一种非常“理性”的技术布局。主动风扇负责极限性能场景(比如游戏),微泵液冷保证日常使用的静音与均衡。

也不排除华为会在Mate80的不同版本上做区分:比如标准版走微泵路线,Pro或更高配版本用主动风扇加上高强度影像模组,尽可能兼顾两边。

除了散热,Mate80还有哪些看头?

从爆料看,这次华为在其他配置上也没松懈:

麒麟9030性能值得期待,起步内存直接上12GB;

1.5K直屏、120Hz刷新率、高频PWM护眼调光全拉满;

鸿蒙OS 6搭配全功能NFC、红外、卫星通讯等一应俱全;

影像方面,国产大底+新算法,据说有较大提升空间。

说实话,从硬件到系统,Mate80还是那个熟悉的“全能型选手”。但关键点就在这次散热结构的取舍上了——它直接影响了性能释放和影像体验两个最关键的维度。

写在最后:华为这波双轨散热,值不值得期待?

我个人认为,华为这是在试图打破散热瓶颈。如果这套“双轨制”方案最终能落地,并实现高效性能释放+影像体验不妥协,那Mate80系列将非常值得期待。

不过,这也不是拍脑袋的决定,真正的表现还要看实机测试和用户反馈。

最后我想问你:如果是你,愿意为了性能选择主动风扇,还是更倾向于微泵液冷那种静音优雅的体验?评论区见,我们一起聊聊!

汇融优配-线上配资公司-炒股10倍杠杆-配资炒股评测网提示:文章来自网络,不代表本站观点。